Tras las recientes jornadas de inmersión histórica de Tardienta ha habido quien ha vuelto a poner en duda la existencia de mujeres en el frente a partir del decreto de militarización de las milicias que dio paso al Ejército Popular (EPR) durante la Guerra Civil Española (GCE). Es de sobra conocido que ellas se movilizaron en masa en la zona republicana —a pesar de que “el voto femenino databa en España de 1933” y ni siquiera había un movimiento sufragista importante (1)— y que hubo quienes marcharon con las primeras columnas. También que su retirada entre 1936 y 1937 terminó siendo una cuestión prioritaria para el gobierno, que en esto contaba con el apoyo de personalidades como Dolores Ibárruri, Pasionaria o Victoria Kent. Sin embargo, jamás se dieron instrucciones oficialmente, aunque si oficiosamente, como indica Gonzalo Berger en su libro. Uno de los eufemismos para darlas de baja era “no aceptar la militarización”, lo que viene a decir que no querían ser alejadas del combate (2).

Encarnación Hernández Luna era una mujer indomable que luchó con la 11ª División de Líster toda la Guerra Civil. Se casó con el internacionalista cubano Alberto Sánchez, pero él fallecería en Brunete (vía autores).

Esto no se aplicó por igual y dependía, en cada caso, del criterio de los jefes políticos o militares de las respectivas unidades. Las que aguantaron hasta el final de la GCE fueron unas 360 —aunque las que tenían estatus militar llegaron a ser muchas más— de las cuales 60 llegaron a convertirse en mandos: suboficiales, oficiales y comisarios (3). Entre estas últimas podríamos citar a la teniente Casilda Hernáez, a las capitanas Encarnación Hernández Luna y Mika Etchebehere, a la mayor Enriqueta Otero y a la comisaria Aurora Arnáiz. Sus historias son legendarias y reflejan una voluntad inquebrantable de romper con las convenciones sociales y los estereotipos, también de la propia izquierda, que asignaba a la mujer un estatus tradicional: “hombres al frente, mujeres al trabajo” (4). Los únicos que propugnaban una igualdad real eran los anarquistas.

La argentina Mika Feldman de Etchebéhère vino con su marido, Hipólito, a España para participar en la GCE, pero él falleció pronto en combate. Ascendida a capitán, permaneció en el frente hasta abril de 1937, cuando fue detenida acusada de trotskista (vía autores).

Podríamos situar el punto de inflexión al comienzo de la primavera de 1937, justo cuando terminaba la batalla de Guadalajara que recreábamos en el pasado evento de inmersión. En aquel momento, víctimas de una propaganda denigrante, habían pasado de ser heroínas a prostitutas que causaban más bajas que las balas. En el vídeo que publicábamos hace un par de semanas ha habido a quien le ha llamado la atención la presencia de nuestra compañera Irene, pero la verdad es que por aquel entonces aún quedaban mujeres en combate. Tal es así que se ha documentado que Pasionaria se las encontró en su visita a aquel frente y “les dijo que su sitio estaba en la retaguardia, porque así eran más útiles para el esfuerzo bélico” (5). Por ello, no se trata de ningún anacronismo, sino de una realidad que también debe reflejar la recreación histórica.

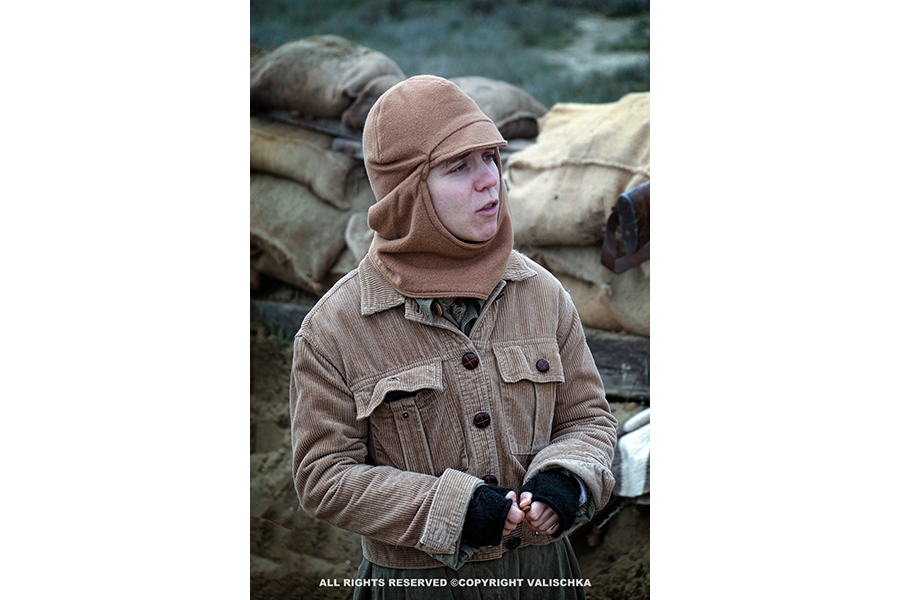

Impresión de una mujer combatiente durante la batalla de Guadalajara de marzo de 1937 (@copyright Valischka).

Una mujer combatiente en Brihuega

Alejada del estereotipo de miliciana con buzo azul y gorrillo del comienzo de la guerra, nuestra compañera viste como cualquier combatiente del EPR. Para protegerse del frío, por encima del mono kaki lleva una cazadora de pana, un capote y en la cabeza un gorro pasamontañas de paño marrón que se hizo tan popular entre los defensores de Madrid durante el invierno de 1936 a 1937. Como equipo de combate lleva un corrreaje de tipo carniago, un casco francés Adrian M1926 y una carabina de caballería Mannlicher M1895. Se trata de un arma de origen austriaco de pequeñas dimensiones y menos pesada que su versión fusil, por lo que parece una buena decisión para llevarla encima durante las largas marchas de aproximación a Brihuega.

Impresión de una mujer combatiente con equipo y armamento durante la batalla de Guadalajara de marzo de 1937 (@copyright Valischka).

Finalmente, volvemos a compartir el vídeo sobre el evento de Tardienta para que cada cual pueda hacer su particular inmersión en la GCE, además de comprender cual era la situación real de todas aquellas mujeres que se resistían a abandonar el frente a pesar de las enormes presiones a las que estaban sometidas. Por si luchar en una guerra no fuese bastante.

Tardienta 2024, sumérgete en la Guerra Civil Española con este vídeo

NOTAS

(1) Mikel Rodríguez Álvarez: “Milicianas” en Historia 16 n.º 349 (2005). P. 14.

(2) Gonzalo Berger. (2022). Milicianas. La historia olvidada de las combatientes antifascistas. Madrid: Arzalia. Pp. 119-120 (versión kindle).

(3) Ibídem. P. 133. Para ver el número de mujeres militarizadas de 1936 a 1939 véase Esther Gutiérrez Escoda. Las mujeres militares en la Guerra Civil Española. Política, sociedad y administración miltar de la II República (1936-1939). Tesis doctoral dirigida por Alberto Reig Tapia en 2022. P. 149.

(4) Mikel Rodríguez. Opus cit. P. 15.

(5) Francesc Tur. (30 de octubre de 2021). La miliciana en la Guerra Civil: de heroína a prostituta (19036-1939). Ser histórico. Portal de historia. LA MILICIANA EN LA GUERRA CIVIL: DE HEROÍNA A PROSTITUTA (1936-1937) – Ser Histórico